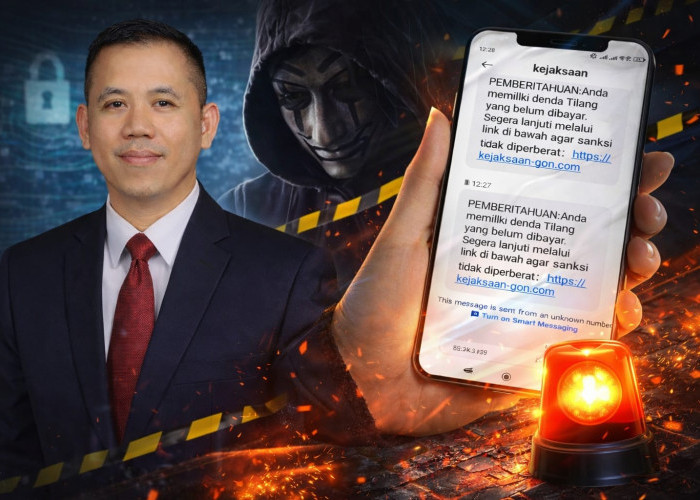

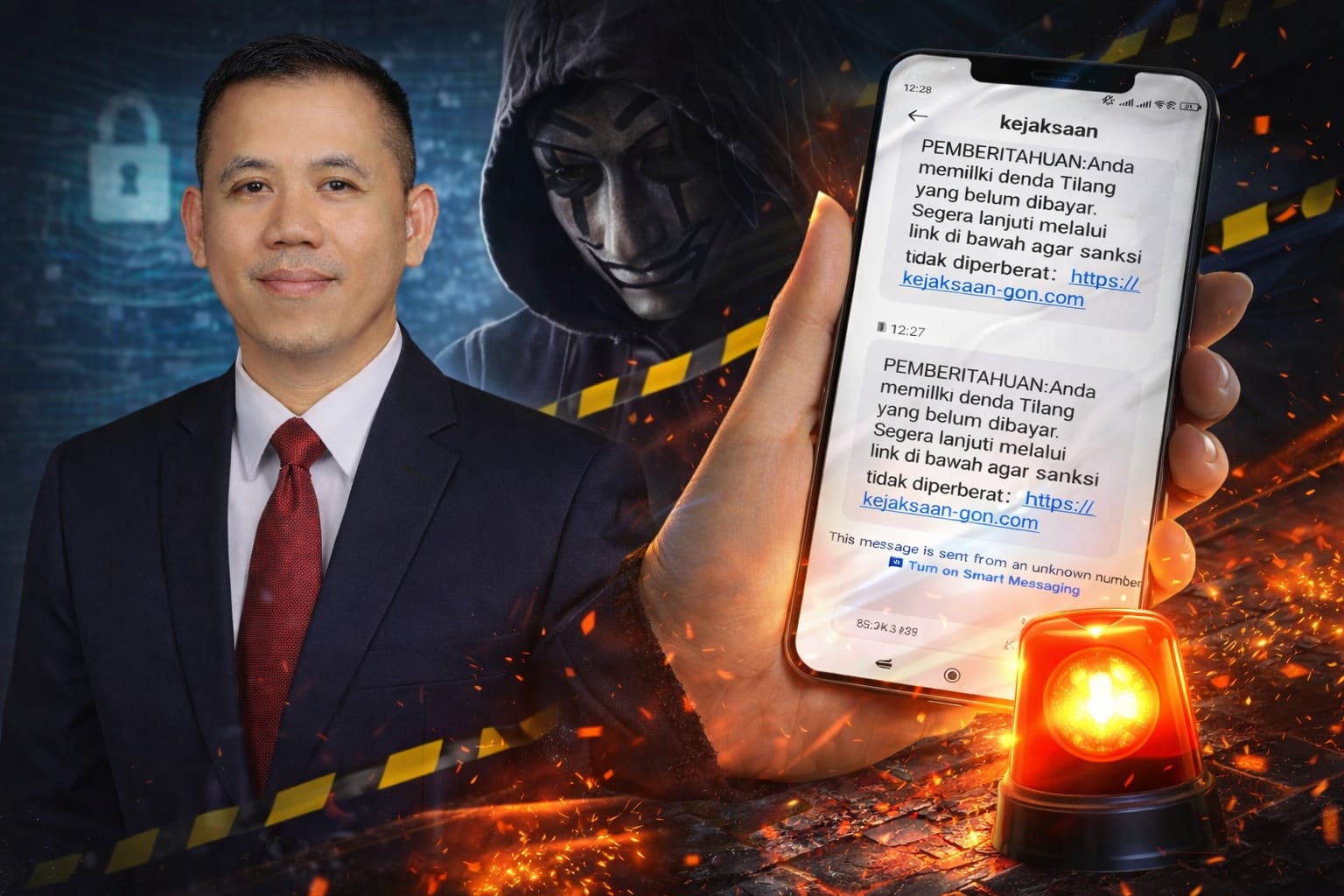

Kedaulatan Jempol di Era Digital: Menepis Teror E-Tilang Palsu

Kedaulatan Jempol di Era Digital: Menepis Teror E-Tilang Palsu--Ist

Oleh: Dr. Alfa Dera, S.H., M.H., M.M.

(Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah)

RADARMETRO.DISWAY.ID -- Pernahkah Anda membayangkan bahwa nasib seluruh tabungan yang Anda kumpulkan dengan keringat bertahun-tahun bisa ditentukan hanya oleh satu gerakan jempol yang ceroboh?

Di era digital yang serba cepat ini, ponsel kita bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah bertransformasi menjadi "brankas" seluruh kehidupan kita: identitas, memori, hingga akses finansial. Namun, ironisnya, brankas ini sering kali dibobol bukan dengan linggis atau senjata tajam, melainkan dengan sebuah pesan singkat yang mampir di WhatsApp, SMS, atau kotak masuk email. Pesan itu tampak sangat resmi, membawa logo instansi hukum, dan mengabarkan bahwa Anda terkena E-Tilang. Inilah titik awal di mana ketenangan kita diuji oleh predator siber yang lihai memainkan emosi manusia.

Secara filosofis, fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya eksistensi manusia modern. Kita kini tidak lagi hanya didefinisikan oleh raga dan tindakan fisik, melainkan oleh deretan jejak data. Ketika sebuah pesan palsu mencatut nama Kejaksaan atau Kepolisian untuk menakut-nakuti, pelaku sebenarnya sedang menyerang apa yang disebut sebagai "kerentanan ontologis" kita. Mereka meminjam "wajah negara" untuk melumpuhkan rasio dan logika.

Dalam perspektif filsafat, setiap kali kita secara refleks mengklik tautan mencurigakan karena panik, itu adalah bentuk penyerahan kedaulatan diri kepada pihak asing yang tak terlihat. Kita kehilangan kemerdekaan di atas layar gawai kita sendiri, terjebak dalam skenario kepatuhan yang diciptakan oleh para kriminal.

Jika kita membedah fenomena ini melalui kacamata kriminologi, khususnya Routine Activity Theory, kejahatan digital ini adalah hasil pertemuan sempurna antara tiga unsur: pelaku yang sangat termotivasi, target yang rentan karena rendahnya literasi digital, dan absennya sosok penjaga (guardian) yang efektif di ruang privat digital.

Secara sosiologi hukum, masyarakat kita memiliki karakteristik unik; kita cenderung memiliki penghormatan—bahkan rasa takut—yang tinggi terhadap simbol-simbol otoritas. Logo resmi dan istilah hukum formal dimanipulasi sedemikian rupa oleh pelaku untuk menciptakan kepatuhan semu. Di sinilah letak ironi sosiologisnya: hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan, justru dipalsukan identitasnya untuk merampas hak-hak warga. Realitas ini mencerminkan hukum yang sering kali terlihat tergopoh-gopoh mengejar laju teknologi yang melesat bak anak panah.

Namun, kita harus sadar bahwa keamanan digital sejatinya tidak dimulai dari aplikasi antivirus paling mahal atau sistem enkripsi tercanggih, melainkan dari ketenangan berpikir.

Sebagai pembaca yang hidup di tengah arus informasi, kita harus berpegang pada satu fakta fundamental: instansi penegak hukum secara prosedural tidak pernah mengirimkan dokumen tilang atau pemberitahuan hukum melalui pesan pribadi yang meminta Anda mengunduh file .apk atau mengklik tautan tak dikenal. Verifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan tindakan kecerdasan hukum yang paling sederhana. Berhenti sejenak, menarik napas, dan berpikir kritis sebelum bereaksi adalah kunci utama untuk meruntuhkan seluruh skenario penipuan yang dibangun dengan rapi tersebut.

Di sinilah peran intelijen kejaksaan bertransformasi menjadi radar deteksi dini. Kami tidak lagi hanya bergerak di lorong-lorong perkara yang sudah terjadi, tetapi beralih ke ruang preventif untuk memetakan pola kejahatan siber sebelum jatuh korban lebih banyak. Intelijen berperan sebagai instrumen negara untuk memastikan kehadiran hukum bukan hanya saat palu hakim diketuk di pengadilan, melainkan hadir sebagai perisai pelindung di ruang siber warga.

Namun, di belantara digital yang mahaluas dan tanpa batas ini, negara tentu membutuhkan sekutu yang kuat.

Sekutu tersebut adalah media massa dan para penggiat media sosial. Media massa harus berdiri tegak sebagai clearance house—penjernih informasi di tengah keruhnya banjir hoaks dan disinformasi. Sementara itu, para penggiat media sosial atau influencer memegang peran sebagai mercusuar literasi bagi pengikutnya. Konten edukasi yang Anda bagikan bukan sekadar pemenuh algoritma, melainkan bentuk filantropi informasi yang sangat berharga. Satu unggahan yang menjelaskan cara membedakan pesan resmi dan palsu bisa menjadi penyelamat bagi martabat dan kondisi finansial ribuan orang yang mungkin belum memiliki literasi digital yang mumpuni.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: