Forensik Kebencian: Membedah Anatomi "Suara Rakyat" di Era Algoritma

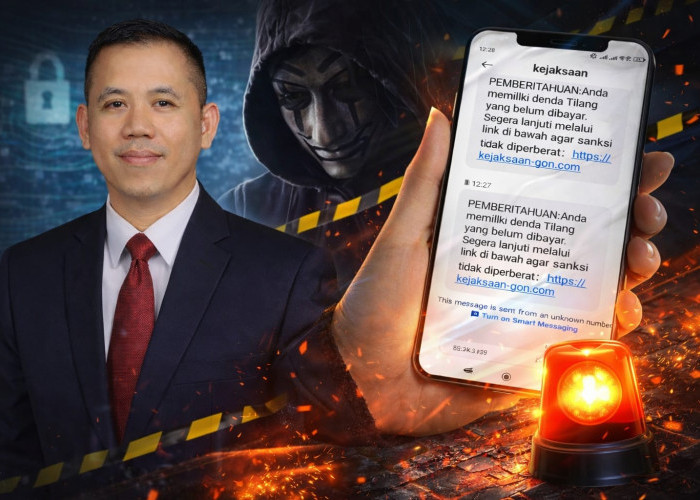

Alfa Dera, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah--Ist

Sebagai aparat intelijen Kejaksaan, maupun sebagai masyarakat umum yang cerdas, kita perlu memiliki kemampuan "Triase Digital". Kita harus mampu membedah mayat informasi untuk mencari jejak rekayasa. Tanpa perlu alat canggih berharga miliaran, logika dasar dan ketelitian mata sering kali cukup untuk menemukan anomali.

Setidaknya ada tiga indikator utama untuk mengidentifikasi serangan bayaran. Pertama adalah anomali waktu. Manusia memiliki siklus biologis; tidur di malam hari dan bekerja di siang hari. Jika sebuah tagar menyerang Kejaksaan dengan volume 5.000 tweet tepat pada pukul 01.00 dini hari dan berhenti mendadak pada pukul 01.30, itu bukan suara rakyat.

Tidak mungkin ribuan rakyat Indonesia bangun serentak di jam tidur hanya untuk memaki Jaksa, lalu tidur lagi secara bersamaan. Itu adalah ulah mesin atau instruksi terjadwal.

Indikator kedua adalah keseragaman narasi atau sindrom copy-paste. Rakyat yang marah punya kosakata beragam.

Ada yang sopan, kasar, atau bahkan salah ketik. Namun, dalam serangan inorganik, kita sering menemukan puluhan akun berbeda memposting kalimat yang persis sama hingga ke tanda bacanya. Ini adalah tanda kemalasan buzzer yang hanya menyalin instruksi dari koordinator lapangan.

Indikator ketiga adalah profil akun hantu. Jika mayoritas penyerang menggunakan foto profil generik (kartun, pemandangan, atau foto curian), memiliki pengikut (followers) sangat sedikit namun mengikuti (following) ribuan orang, serta akunnya baru dibuat seminggu sebelum kasus meledak, kita bisa pastikan itu bukan konstituen riil. Itu adalah pasukan infanteri digital.

Melawan dengan Presisi

Memahami anatomi serangan ini penting agar Kejaksaan tidak salah langkah. Target operasi intelijen bukan sekadar memantau berita, tetapi memutus rantai pasokan kebohongan ini. Kita harus sadar bahwa di balik serangan siber yang masif, ada struktur komando berbentuk piramida: mulai dari pemesan (terdakwa), koordinator, influencer penyebar api, hingga pasukan buzzer di level terbawah.

Di era "Indonesia Emas 2045", stabilitas hukum adalah kunci. Jika penegakan hukum bisa didikte oleh pasukan siber bayaran, maka keadilan hanya akan menjadi milik mereka yang mampu membayar tagar.

Oleh karena itu, kemampuan membedakan suara rakyat dan suara bayaran bukan lagi sekadar keterampilan teknis tambahan, melainkan kompetensi wajib bagi Intelijen Kejaksaan. Kita tidak boleh membiarkan "No Viral, No Justice" (Tidak Viral, Tidak Ada Keadilan) bergeser makna menjadi "Siapa yang Bayar Viral, Dia yang Menang".

Forensik kebencian mengajarkan kita untuk tetap waras di tengah kebisingan. Jangan takut pada tren, tapi takutlah jika kita gagal mendengar nurani rakyat yang sebenarnya karena telinga kita tertutup oleh bisingnya mesin buzzer. Diagnosa yang tepat adalah awal dari keadilan yang sehat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: